当Java程序员遇到Rust:一场AI驱动的"变形记"

当Java程序员遇到Rust:一场AI驱动的"变形记"

唯你引子:一个Java程序员的”中年危机”

话说有这么一天,我正在优化项目的包体积,需要批量压缩一堆图片。打开IntelliJ IDEA,启动TinyPNG插件,然后…

然后我就开始怀疑人生了。

100张图片,预计5分钟。这在现代互联网世界简直是天方夜谭!就像用拖拉机跑高速公路,虽然能到达目的地,但体验实在是…一言难尽。

于是,一个大胆的想法在我脑海中闪过:**”要不试试用Rust重写一个?”**

等等,我一个在Java世界里摸爬滚打的老司机,突然要去碰Rust?这不是自讨苦吃吗?就像让一个开惯了自动挡的司机去学开手动挡,还是那种超级跑车级别的复杂度。

但转念一想:现在不是有AI了吗?

第一章:调研阶段 - “知己知彼,百战不殆”

首先,我像个称职的间谍一样,潜入了TinyPNG官网。好家伙,人家不仅有完整的API文档,还提供了各种语言的SDK。

既然是Java程序员,当然先看看官方Java SDK的实现。这一看不要紧,我发现自己就像那个”井底之蛙”——人家的架构设计真是优雅得不行:

Tinify- 主入口类,就像一个高级餐厅的主管Source- 图片资源类,像是厨师手中的原材料Client- HTTP客户端,负责跟服务器”谈生意”

再看看我之前用reqwest写的那个简陋版本,就像是路边摊和米其林餐厅的区别。那一刻我深深地体会到了什么叫做”没有对比就没有伤害”。

第二章:AI翻译官上线 - “有了谷歌翻译,谁还背单词?”

既然有了好的设计蓝图,下一步就是找个”翻译官”。这时候Cursor就像是我的救星一样出现了。

我把Java代码和需求规格往聊天框里一丢,详见项目规格说明:

几分钟后,一个完整的Rust项目骨架就展现在我面前。那感觉就像是变魔术一样——原本需要我苦哈哈学几个月Rust的工作,AI几分钟就搞定了基础框架。

这就是AI的强项:**”仿写”和”翻译”**。就像有些人天生擅长模仿别人说话一样,AI在代码风格迁移方面简直是天赋异禀。

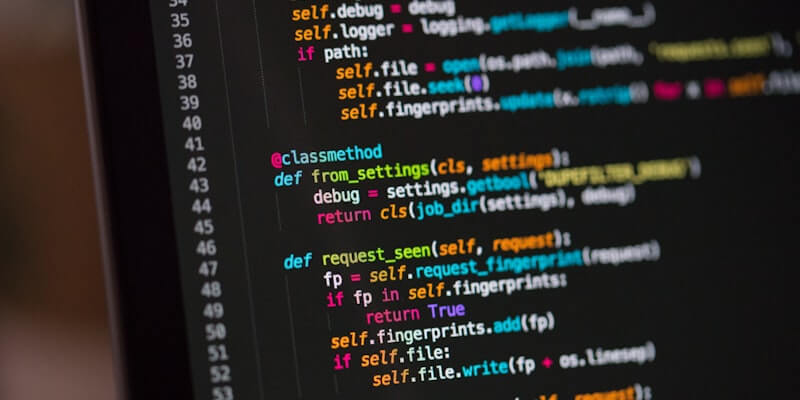

第三章:测试驱动的”翻身仗” - “先定规矩,再写代码”

传统的开发流程就像是”先射箭,再画靶子”——先写代码,再补测试。但在AI时代,这个流程完全颠倒了过来,变成了”先画靶子,再射箭”。

我开始先写测试用例:

1 |

|

然后告诉AI:**”按照这个测试的要求,帮我实现功能。”**

这种感觉就像是先告诉厨师”我要一道糖醋排骨,要酸甜适中,肉质软嫩”,然后让厨师按照这个标准去做菜。AI生成的代码必须通过我的测试,否则就是”不合格产品”。

这种方法的好处很明显:测试即规范,AI必须按规范交付,重构时有安全网保障。

第四章:功能迭代的”加速度” - “一步一个脚印,但每步都是大跨越”

有了测试驱动的保障,功能迭代就像是开了挂一样顺畅。通过不断编写测试用例和让AI实现功能,我很快就完成了:

✅ 完整功能矩阵 - 本地压缩、网络处理、尺寸调整、格式转换一应俱全

最让我满意的是,Rust版本的API使用体验甚至比Java版本还要流畅:

1 | // 这链式调用,丝滑得像德芙巧克力 |

就在我以为一切都很顺利的时候,麻烦来了。

第五章:遭遇”拦路虎” - “山重水复疑无路”

S3和Google Cloud Storage的功能需要验证,但我没有海外云服务账号。这就像是做菜做到一半,发现缺了关键调料——你说尴尬不尴尬?

传统解决方案要么申请试用账号(繁琐),要么跳过功能(不完美)。

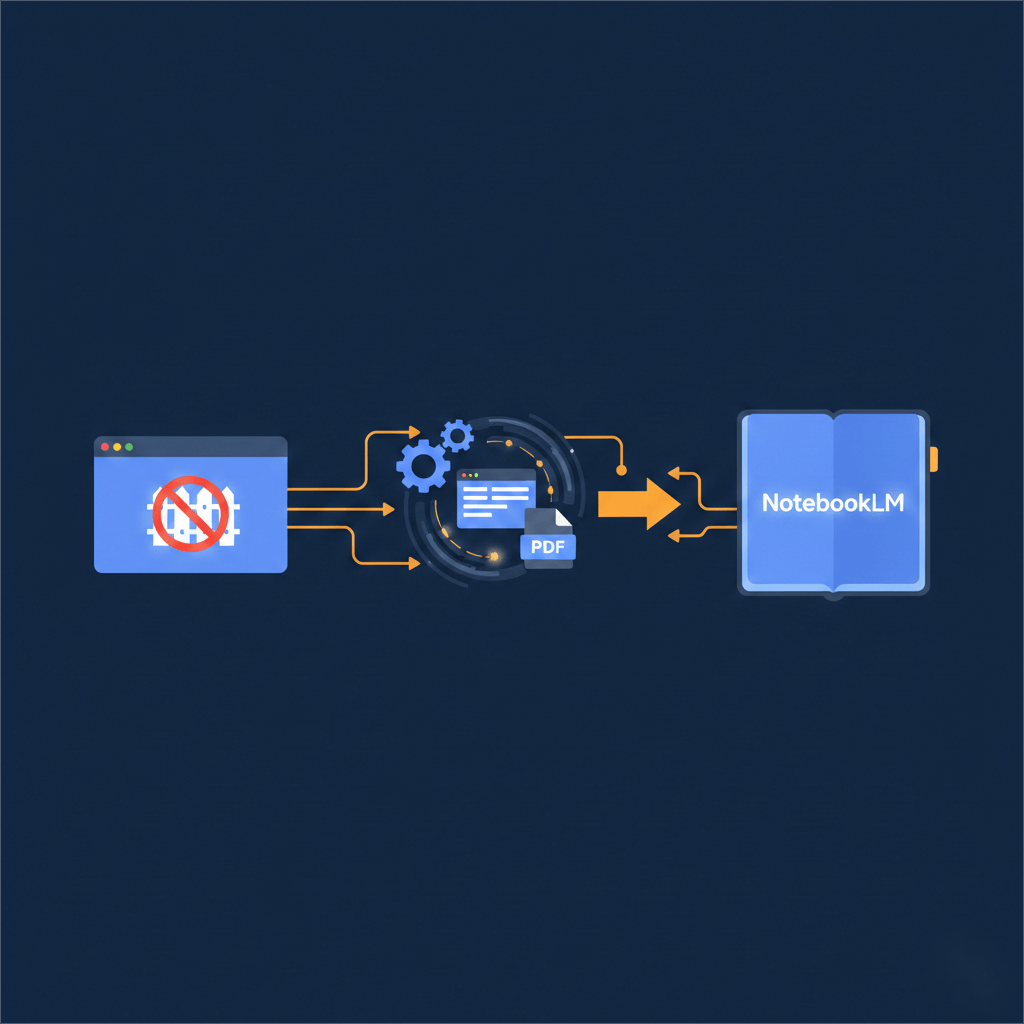

就在我准备妥协的时候,我想起了另一个AI助手:**Claude Code**。

第六章:Claude Code的”神来之笔” - “柳暗花明又一村”

当我把这个问题抛给Claude Code时,它的回答让我眼前一亮:

Claude Code:我可以帮你设置本地模拟服务器来测试云存储功能!

比如用MinIO模拟S3,用fake-gcs-server模拟Google Cloud。

这样你就能在本地完整测试所有功能了。

这就是**Claude Code比Cursor更智能的地方**——它不只是一个”代码生成器”,更像是一个”解决方案架构师”。就像你问路边的人”怎么去火车站”,有些人只会告诉你”往前走”,而有些人会给你画一张详细的地图,还会告诉你哪条路比较好走。

几分钟后,一个完整的测试方案就出来了:

1 |

|

问题完美解决!就像是给拼图找到了最后一块,整个画面立刻完整了。

第七章:Rust化的”整容手术” - “从模仿到创新”

项目能跑了,但代码风格还是很”Java”——就像是一个外国人说中文,语法对了,但总感觉哪里不太地道。

于是我又找Claude Code帮忙:

我:这代码是从Java翻译过来的,总感觉不够”Rust”,

能帮我优化成更地道的Rust风格吗?

Claude Code:当然可以!让我来为你进行”Rust化”改造…

改造后的代码简直是脱胎换骨:

✅ Rust化完成 - Builder模式、Tokio异步、类型安全、零成本抽象,从Java风格蜕变为地道Rust代码

这就像是把一辆普通汽车改装成了超级跑车,外观更炫酷,性能更强劲。

第八章:自动化的”一键发布” - “科技改变生活”

项目完成了,但发布到crates.io还需要一系列复杂操作。在传统模式下,这至少需要半天时间来配置各种文件。

但在AI时代,这些都不是问题:

我:帮我把项目发布到crates.io

Claude Code:马上为您配置发布流程

几分钟后:

- ✅ 完善的

Cargo.toml配置文件 - ✅ 自动生成的详细文档

- ✅ CI/CD自动化流水线

- ✅ 成功发布到crates.io/crates/tinify

这种感觉就像是有一个超级助理,你只需要说”我想要…”,然后所有细节都被安排得妥妥当当。

感悟篇:AI时代的”编程哲学”

语言边界的”消失魔术”

这次经历让我深深体会到:在AI时代,语言对程序员来说真的不再是障碍了。

就像有了实时翻译器,你不需要精通每一门外语,但依然可以和全世界的人流畅交流。编程语言也是如此——你不需要成为每种语言的专家,但可以借助AI在各种技术栈之间自由穿梭。

开发流程的”基因突变”

传统瀑布式开发:

1 | flowchart LR |

AI协作式开发:

1 | flowchart LR |

关键变化在于:

- 从”学语法”到”表达想法” - 就像从背字典到直接交流

- 从”实现者”到”设计者” - 从码农升级为架构师

- 从”单兵作战”到”人机协作” - AI成为最佳搭档

结语:风已经来了,你准备好了吗?

回想这次从Java到Rust的”变形记”,我最大的感受就是:AI编程不是要取代程序员,而是让程序员从”代码工人”升级为”解决方案设计师”。

就像当年从马车到汽车的变革一样,那些拒绝改变的马车夫最终被时代抛弃,而那些拥抱变化的人则成为了新时代的司机。

语言边界在消失,创造力边界在扩展。

现在的问题不是”我该学哪种编程语言”,而是”我如何更好地与AI协作,用任何语言解决实际问题”。

正如构思文档中的那句话:**”在大模型时代,我们要善用工具,不能总是基于传统的那种开发方式来做事情。尽量要站在风口上,猪才能飞起来。”**

风已经来了,现在的问题是:你准备好起飞了吗?